エッフェル塔を見上げたとき、無数に並ぶ丸い突起に気づいたことはあますか?

それが リベット(rivet)。日本語でいうなら「鋲」でしょうか。

19世紀の鉄骨建築を象徴する、いわば「鉄の縫い目」です。

私はいつも、塔の足元でそっと手のひらを当ててしまいます。

鉄なのに、ポコポコしていて、どこか温かく、可愛らしい。

今回はこのリベットを紹介します。

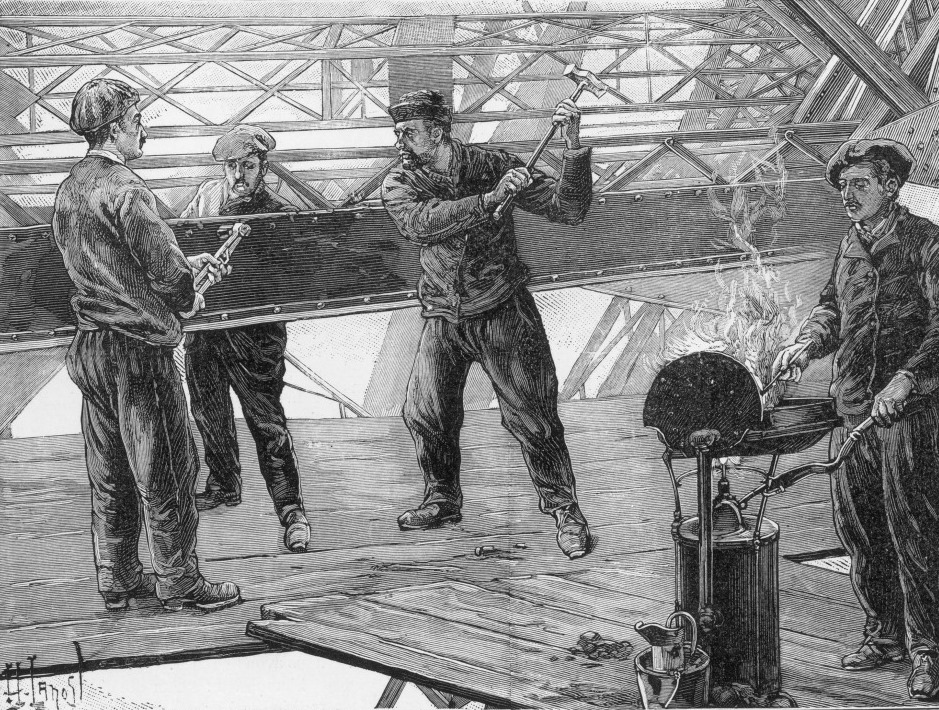

リベットによる接合は、現在の溶接と違って「熱した鉄を叩き込む」作業でした。

- 真っ赤に焼いた(約1100度!)リベットを穴に差し込む

- 職人が反対側からハンマーで叩く

- 鉄が冷え、収縮し、ギュッと構造体を締めつける

この一連の動作は、驚くほどのチームワークが必要で、

エッフェル塔には約250万本ものリベットが手作業で打ち込まれています。

気の遠くなるような数字ですが、ひとつひとつのリベットが “その瞬間に確かに存在した職人たちの呼吸” を伝えてきます。

リベットの三拍子

リベット打ちの基本動作は、たった数秒。

しかしその数秒が繰り返され、塔全体を“縫い”上げていきました。

リベット打ちには 3人~4人の職人が必要でした。

- ヒーター(chauffeur):リベットを赤熱させる

- トス手(lanceur):焼けたリベットを投げ渡す

- ホルダー(placeur):穴に差し込む

- ハンマー手(riveur):ハンマーで打ち締める

この流れが、独特のリズムを生みます。

カーン(投げる音)

カンッ(差し込む音)

カン、カン、カンッ!(締め付ける音)

このリズムが同時に何十チームと重なり、

遠くからでも分かる“金属の合唱”になったと言われています。

エッフェル塔の鉄は、単なる構造物ではなく、日中の温度、風、湿気、雨の粒にさえ反応して、ゆっくりと伸び縮みしています。

鉄は生き物のように動きます。

たとえば真夏の日中には 最大15cm ほど膨張することが知られています。

手のひらを当てると、ほんのかすかな“しっとり感”や“ざらりとした呼吸”のようなものを感じられるのは、鉄が環境と対話しつづけている証拠なのです。

「鉄は冷たい」というイメージがありますが、塔の鉄は不思議と冷たく感じません。

それにはいくつかの理由が考えられます。

一つ目は、エッフェル塔独特の塗装

約7年に一度塗り替えられるエッフェル塔。

各色共に人にやさしく温かみを感じる配色となっています。

二つ目に、 19世紀の精錬鋼の性質

現代の工業鋼よりも不純物が多く、その分“個性”が強い。

少し柔らかく、手に馴染む感触があるといわれます。

そして、百三十年以上の間、世界の皆様に見上げられ、親しみを持って訪れていただいていることで、鉄が生かされているのではないかと私は思います。

塔の美しさは、数学による必然と、人の手の温度が混ざり合った結果なのだと改めて思います。

エッフェル塔へ行く機会があれば、ぜひリベットのひとつにそっと触れてみてください。

コメントを残す